De toutes les tâches qui peuvent incomber à

tel, selon les hasards plus ou moins sinistres de

la vie, il n'en est guère d'aussi délicate que celle-ci : juger, un mois après sa mort, un jeune écrivain dont on fut l'ami.

Si l'on se tient dans les termes du strict, si l'on n'additionne que des résultats évidents: on risque, en voulant être trop juste, d'être trop dur; en

voulant être trop vrai, d'être trop sec ; en se bornant

au fait visible par tous, de s'enfermer dans

une littéralité trop discrète et même fausse.

D'autre part, si l'on ouvre l'oreille au conditionnel passé, si l'on soumet à la même opération

arithmétique les dons et les promesses, il est à

craindre que des envieux, un peu bornés, mais

d'autant plus influents sur la foule de leurs pareils,

ne contestent la légitimité du total.

Malgré ce dernier inconvénient, peu grave au

fond, j'essaierai de dire ce qu'Aurier a été et aussi

ce qu'il aurait dû être, en l'accomplissement de sa

vie, suivant la logique des choses et suivant la

logique de son talent.

Avec un tempérament outrancier d'observateur

ironiste, une tendance à des jovialités rabelaisiennes, Aurier se trouva, dès ses premières

années d'étudiant, engrené dans un mouvement

littéraire en apparence très opposé à ses penchants. Il voyait loin, déjà, et de haut, parmi une

série de poètes fantoches, myopes et criards;

par laisser-faire, par paresse de les mépriser, il

voulut bien être leur dupe et, plus décadent que

l'intelligence de M. Baju ne pouvait le concevoir,

il leur récita des vers où nul ne soupçonna la parodie, vers « pourris » qui sortaient du cerveau

le plus sain et le plus conscient. Mais, de même

que tout n'était pas ridicule dans le Décadent,

tout n'est pas de pure fumisterie dans les vers

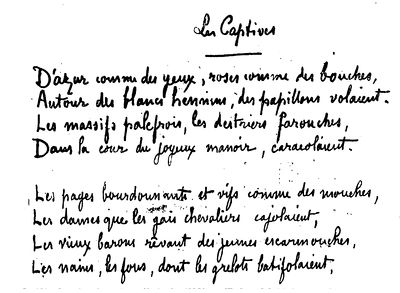

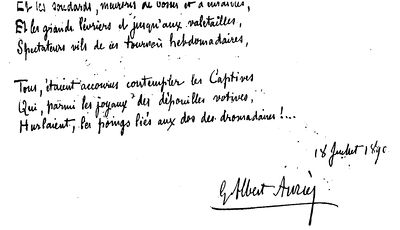

qu'Aurier y donnait abondamment; ce sonnet,

Sous Bois, daté de Luchon, août 1886, n'a pas

qu'une valeur de précocité:

Les forêts de sapins semblent des cathédrales

Qu'ombrent d'immenses deuils. Infinis, sans espoir,

Montent les noirs piliers se perdant en le noir,

Et l'ombre bleue emplit les voûtes colossales !...

Tandis que, pour voiler l'invisible ostensoir,

Pendent sur les vitraux des loques sépulcrales,

Vagues, passent des chants tristes comme des râles,

Les chants de la forêt à la brise du soir.

— O Temple! Bien souvent je suis le labyrinthe

De tes nefs, par la nuit cherchant ton Arche-Sainte!...

Mais, en vain! L'horizon, toujours sombre et béant,

Fuit devant moi ; le Vide dort au fond des salles!

— Ainsi, mon cœur, sondant les célestes dédales,

Marche, toujours heurtant l'implacable néant! (1)

Si, après cette estampe romantique, j'extrais du

même recueil la Contemplation, on aura peut-être

une idée assez juste d'Aurier très jeune, partagé

entre le vouloir d'être sérieux et 1'amusement de

ne pas l'être:

Le cœur inondé d'une ineffable tristesse,

Je contemple le crâne aimé de ma maîtresse.

Dans ses orbites creux, d'épouvantes remplis,

J'ai fait coller deux très beaux lapis-lazulis;

J'ai mis artistement sur l'os blanc de sa nuque,

Poli comme un ivoire, une vieille perruque;

J'ai, dans ce faux chignon, répandu ses parfums

Préférés (souvenir de mes amours défunts);

J'ai placé, pour cacher son rictus trop morose,

A ses troublantes dents ma cigarette rose.

Puis j'ai posé le tout (à la place d'un saint)

Dans une niche, sur les velours d'un coussin.

Et je songe qu'ainsi (méditations mornes!)

La Catin ne peut plus me gratifier de cornes ! (2)

Ces deux notes, l'une de mélancolie, l'autre

d'ironie, persistèrent à sonner jusqu'à la fin dans

les vers d'Aurier, et on les retrouvera dans le

Pendu (3) et dans Irénée (4).

Quant aux caractères propres, différentiels, de

sa poésie, ce sont, il me semble, la spontanéité

et l'inattendu. Il ne fut jamais un chercheur de

pierres précieuses: il sertissait celles qu'il avait

sous la main, plus soucieux de leur mise en valeur

que de leur rareté ; mais, pêcheur de perles,

il le fut aussi trop peu et, trop confiant en sa

force improvisatrice, il laissa, même en des morceaux

jugés par lui définitifs, échapper des à peu

près et des erreurs. Cela vaut-il mieux que d'être

trop parfait ? Oui, quand la perfection de la forme

n'est que le résultat d'un pénible limage, d'une

quête aveugle des raretés éparses dans les dictionnaires, d'un effort naïf à tirer, sur le vide

d'une œuvre, un rideau constellé de fausses émeraudes

et de rubis inanes. Il est cependant une certaine dextérité manuelle qu'il faut posséder; il

faut être à la fois l'artisan et l'artiste, manier le

ciseau et l'ébauchoir, et que la main qui a dessiné

les rinceaux puisse les marteler sur l'enclume.

Mais là, Aurier pécha moins par omission que

par jeunesse, et s'il montra un talent moins sûr

que son intelligence, c'est que toutes les facultés

de l'âme n'atteignent pas à la même heure leur

complet développement ; chez lui, l'intelligence

avait fleuri la première et attiré à soi la meilleure

partie de la sève.

L'intelligence et le talent, voilà, je crois, une

distinction qui n'a guère jamais été faite en critique littéraire; elle est pourtant capitale. Il

n'y a pas un rapport constant ni même un rapport

logique entre ces deux manières d'être ; on peut

être fort intelligent et n'avoir aucun talent ; on

peut être doué d'un talent littéraire ou artistique

évident et n'être qu'un sot; on peut aussi cumuler

ces deux dons : alors on est Gœthe ou Villiers

de l'Isle-Adam, ou moins, mais un être complet.

Aurier manqua de quelques années pour s'harmoniser définitivement. Il en était encore à la

période où l'on ressent une si grande tendresse

pour toutes ses idées qu'on se hâte de les revêtir,

même d'étoffes un peu frustes, de peur qu'elles

n'aient froid dans la chemise aux notules:

d'ailleurs, presque rien de ce que nous connaissons

de lui, en fait de vers, n'avait reçu la suprême

correction.

Mais que l'on ne prenne pas cette opinion

pour absolue; sans parler de quantité de vers

inédits que j'ignore encore, je connais d'Aurier

des poésies très pures et d'art complet. Quelle

objection, par exemple, contre le Subtil Empereur?

Le voici:

En l'or constellé des barbares dalmatiques,

La peau fardée et les cheveux teints d'incarnat,

Je trône, contempteur des nudités attiques

Dans la peau royale où mon rêve s'incarna...

Je regarde en raillant agoniser l'empire

Dans les rires du cirque et les cris des jockeys,

Et cet écroulement formidable m'inspire

Des vers subtils fleuris de vocables coquets !...

Je suis le Basileus dilettante et farouche!

Ma cathèdre est d'or pur sous un dais de tabis...

Quand je parle, on dirait qu'il tombe de ma bouche

Des anges, des saphirs, des fleurs et des rubis ..(5)

Et quelle objection contre le Sarcophage vif? (6)

Cette ironie n'est-elle pas sertie dans l'or des

rimes les plus sûres et rythmée merveilleusement ?

Il reste seulement certain que, de même

que tous les esprits très féconds, Aurier était un

poète inégal. Ce défaut n'est-il point une quasi

supériorité ? Encore une fois,je ne dirai pas non.

Entre ces ébauches, la plus notable, par l'importance

qu'elle devait avoir, semble être Irénée. Il

n'écrivit qu'un acte à peine de cette tragi-comédie

où il voulait expliquer non pas seulement

l'inutilité, mais la nocuité de l'expérience et du

savoir humains ; ce peu est déjà d'un grand

intérêt: on y sent une réelle force de pensée et,

dans tels passages, celui des femmes de jadis, par

exemple, celui où sont dits les méfaits de la

science, il y a des vers exquis ou formidables.

Irénée, l'Innocence, est sollicité par le démon

Asmodeus qui veut lui apprendre la science,

c'est-à-dire l'amour— puisque tout est dans ce mot et que la science n'est que désir, c'est-à-dire amour (7).

« Viens, dit Asmodeus.

« Non ! Viens ! Mes lèvres ont le goût des ambroisies. »

L'Archange qui veille sur le frêle Irénée répond

(je cite d'après un premier texte modifié dans le

dernier manuscrit):

« Le savoir est un puits aux murailles moisies. »

Asmodeus:

« Le savoir est un ciel d'éternel germinal.»

Tel est le débat, entremêlé d'aristophanesques

bouffonneries. Irénée succombe, et, dès qu'il est savant, « la nature lui paraît abominable », (8).

Fâcheusement, l'éducation classique, la lecture,

souvent maladroite, des tragédies de la belle

époque, de séculaires préjugés, la routine où,

depuis la Renaissance, les professeurs de belles-

lettres se suivent à la queue-leu-leu, une grande

paresse d'esprit, enfin, nous font croire que les

personnages des temps historiques s'exprimaient

avec la même gravité pompeuse que la Rodogune

de Corneille ou la Mérope de Voltaire ; on

ne fera jamais admettre à un homme sérieux et

instruit que César Auguste ait jamais pu appeler

sa femme : « mon petit cœur », ou « mon petit

œil », ocellus; ces mots-là et d'autres ont dû

être inventés par les Jésuites quand ils faisaient

des vaudevilles — en latin ! Aurier n'avait point

de telles créances, un peu naïves, et dans Irénée

il mêle toutes les époques et tous les mythes, il

pratique bravement ce que les critiques appelent l'anachronisme, — comme si, pour un poète ou

un écrivain idéaliste, il y avait des chronologies,

— comme si, depuis « les temps les plus reculés »,

aucun document eût jamais pu faire supposer au

plus féroce érudit que les cellules du cerveau

humain vibraient il y a six mille ans autrement qu'aujourd'hui.

Disons plutôt que tout se passe dans le rêve —

et que le Rêve est toujours identique à lui-même,

et que Gauguin ne s'est pas ridiculisé autant que

le croient des sages en introduisant « des coiffes

et des fichus de Ploërmel, des Bretonnes, et de

cette fin de siècle » (9), dans un tableau qui s'intitulera Lutte de Jacob avec l'Ange, — et qu'Irénée

a le droit de converser avec un archange,

même en un temps où les Dominations sont

muettes.

Poète, Aurier l'est encore jusqu'en sa critique

d'art. Il interprète les œuvres, il en rédige le commentaire,— esthète, peut-être, mais non pas

esthéticien, et la valeur de sa critique, presque

toujours positive, tient en partie au choix qu'il

sut faire, de main sûre, entre les artistes et entre les œuvres.

Sa critique est positive; il exalte le sujet de son

analyse; il dit les signifiances obscurément voulues

par le peintre et, ce disant, recompose très

souvent une œuvre un peu différente, par les tendances nouvelles qu'il y trouve, de celle qu'il a

eue sous les yeux : ainsi, dans son étude sur Henry

de Groux (10), un grandiose pendu nous apparaît,

plus grandiose encore et plus lamentable aussi, parmi le renouveau luxuriant des sèves,

que le grandiose et lamentable bonhomme du

peintre de la Violence.

Quant aux défauts des œuvres qu'il aimait, il

les voyait bien, mais il préféra souvent les taire,

sachant que l'éloge doit, pour porter, être un

peu partial, et sachant aussi que le rôle du critique

est de nous signaler des beautés et des joies,

non des imperfections et des causes de tristesse.

A l'œuvre mauvaise, médiocre ou nulle, le silence

seul convient, et, contrairement à l'opinion d'Edgar

Poe, j'affirme que la plupart des chefs-d'œuvre

même ont besoin pour être compris, à l'heure

où ils éclosent, de la charitable glose d'une intelligence amie. Malheureusement, la critique influente,

si peu qu'elle le soit encore, étant devenue

ou vénale ou inepte, ou les deux tout a la fois,

il est nécessaire de la contredire de temps à autre,

rien que pour montrer que l'on n'est pas dupe:

cela seul induisit Aurier à démolir Meissonier (11),

ce badigeonneur ignare au millimètre carré. Cela

fut inutile, comme est toujours inutile la critique

négative: la fièvre amoureuse des foules ne se

guérit pas avec dix pages de sulfate de quinine;

il en faudrait des hymalayas de tomes, — et encore!

L'homme qui peint des états-majors ou des

cuirassiers, comme celui qui narre les faiblesses

de cœur des ingénieurs de l'Etat, enlève naturellement

« tous les suffrages », car dans le bas esclavage

moral où nous croupissons, peuple gâteux,

deux choses seules sont estimées par le public, —

je ne parle pas de l'argent, — le galon et le

diplôme.

Mais ce ne fut que par occasion qu'Aurier livra bataille au taureau; il avait, comme critique,

une besogne plus urgente : mettre en lumière les

« isolés », comme il disait, forcer vers eux l'attention

de quelques uns. La première étude de ce

genre, son Van Gogh (12), eut un succès inattendu;

elle était excellente, d'ailleurs, disait la vérité sans ménagements pour l'opinion, et vantait le peintre

du soleil et des soleils sans ces emballements

puérils qui sont la tare de l'enthousiasme. Dès

là, il exprimait les deux inquiétudes dont il se

souciait avant tout : le peintre est-il sincère? et

que signifie sa peinture? La sincérité, en art, est

bien difficile à démêler de l'inconsciente fraude

où se laissent aller les artistes les plus purs et les

plus désintéressés; l'extrême talent dégénère très

souvent en virtuosité : il faut donc, en principe,

croire l'artiste sur sa parole, sur son œuvre. A la

seconde question, la réponse est généralement

plus facile. Voici ce qu'Aurier dit à propos de

Van Gogh (13), et cela peut servir de définition

assez nette du symbolisme en art:

« C'est, presque toujours, un symboliste. Non point, je le sais, un symboliste à la manière des Primitifs Italiens, ces mystiques qui éprouvaient à peine le

besoin de désimmatérialiser leurs rêves, mais un

symboliste sentant la continuelle nécessité de revêtir ses idées de formes précises, pondérables, tangibles, d'enveloppes intensément charnelles et matérielles. Dans presque toutes ses toiles, sous cette enveloppe morphique, sous cette chair très chair, sous cette matière

très matière, gît, pour l'esprit qui sait l'y voir, une pensée, une Idée, et cette Idée, essentiel substratum

de l'Œuvre, en est, en même temps, la cause efficiente

et finale. Quant aux brillantes et éclatantes symphonies

de couleurs et de lignes, quelle que soit leur importance pour le peintre, elles ne sont dans son travail

que de simples procédés de symbolisation. »

En son étude sur Gauguin (14), un an plus tard, il

revint sur cette théorie, la développa, exposant,

avec une grande sûreté de logique, les principes

élémentaires de l'art symboliste ou idéiste, qu'il résume ainsi:

L'œuvre d'art devra être:

« 1° Idéiste, puisque son idéal unique sera l'expression

de l'Idée;

« 2° Symboliste, puisqu'elle exprimera cette idée

par des formes;

« 3° Synthétique, puisqu'elle écrira ces formes, ces

signes, selon un mode de compréhension générale;

« 4° Subjective, puisque l'objet n'y sera jamais considéré

en tant qu'objet, mais en tant que signe d'idée

perçu par le sujet;

« 5° (C'est une conséquence) Décorative — car la

peinture décorative proprement dite, telle que l'ont

comprise les Egyptiens, très probablement les Grecs

et les Primitifs, n'est rien autre chose qu'une manifestation d'art à la fois subjectif, synthétique, symboliste

et idéiste » (15).

Après avoir ajouté que l'art décoratif est le

seul art, que « la peinture n'a pu être créée que

pour décorer de pensées, de rêves et d'idées les

murales banalités des édifices humains », il impose

encore à l'artiste le nécessaire don d'émotivité,

en alléguant, seule, « cette transcendantale

émotivité, si grande et si précieuse, qui fait

frissonner l'âme devant le drame ondoyant des

abstractions ».

« Grâce à ce don, les symboles, c'est-à-dire les Idées,

surgissent des ténèbres, s'animent, se mettent à vivre d'une vie qui n'est plus notre vie contingente et relative, d'une vie éblouissante qui est la vie essentielle, la vie de l'Art, l'être de l'Etre

.

« Grâce à ce don, l'art est complet, parfait, absolu, existe enfin.»

Sans doute, tout cela est plutôt, au fond, une philosophie qu'une théorie de l'art, et je me méfierais de l'artiste, même supérieurement doué, qui s'appliquerait à la réaliser par des œuvres ; mais c'est une philosophie très haute et possiblement féconde : quelques artistes en seront peut-être touchés même à travers leur cuirasse d'inconscience.

En critique, Aurier était encore d'avis que l'on doit examiner l'œuvre en soi et qu'il est ridicule de faire intervenir dans son jugement des motifs aussi vagues et aussi trompeurs que l'hérédité et le milieu (16). Il y a un lien de cause à effet, cela est naïvement clair, entre l'homme et l'œuvre, mais de quel intérêt peut bien être la connaissance de l'homme pour qui s'amuse aux fantastiques marines de Claude Lorrain ? La logique, si j'y réfléchissais, m'affirmerait ce Claude Napolitain ou Vénitien, Méridional tout au moins, et qu'il soit né en Lorraine, cela me suffoquerait, si j'étais M. Taine ; l'histoire, il est vrai, m'apprend qu'il séjourna à Naples et qu'il passa par Venise: je m'en doutais, mais cela n'ajoute rien à mon rêve, et Cléopâtre, appuyée à l'épaule de Dellius, n'y puise pas une beauté nouvelle.

La critique d'art d'Aurier était fort appréciée ; on sentait la force de son originalité, et, dans le monde où l'on aime et où l'on comprend la peinture impressionniste-symboliste, elle faisait autorité,— monde nouveau et restreint, mais fort et qui peu à peu rejette dans l'ombre des vaines académies le monde ancien des copistes désespérés.

Sans être un bon roman, ni de bonne littérature, Vieux (17) est un roman amusant, et, avec cela, bien ordonné. La personnalité d'Aurier n'y est pas encore bien nette ; son esprit ne s'y affirme qu'à l'état de collaborateur, — collaborateur de Scarron et de Théophile Gautier, de Balzac et même de certains petits naturalistes qui tentèrent d'être goguenards. Mais le plus grave défaut de ce livre fut qu'il n'exprimait plus, quand il fut achevé, les tendances esthétiques de l'auteur, ou qu'il n'en exprimait que la moitié et la partie la moins neuve et la plus caduque. Qu'on lise, cependant, le chapitre VII : ce sont de fort belles pages et bien à leur place, quoique d'un ton plus élevé que le reste du roman ; qu'on lise, au chapitre XXI, la psychologie de l'« heure du coucher » et ce qui suit :c'est d'une finesse un peu simple, mais comme c'est observé et quelle belle ironie en action ! Qu'on lise encore la déclaration d'amour du vieux Godeau, les tendres paroles dont se soulage le malheureux pendant que la bien-aimée se livre, cyniquement, à d'autres soulagements : c'est d'un genre de comique qui n'a de vulgaire que la forme, et qui laisse dans le souvenir une impression de rabelaisianisme quasi grandiose.

Enfin, Vieux est une œuvre très imparfaite, — mais non pas médiocre.

Aurier annonçait plusieurs romans, Les Manigances, La Bête qui meurt : comme toujours, et comme tous les faiseurs de projets, il se préoccupa de réaliser ses promesses dans l'ordre inverse où il les avait faites. On a retrouvé dans ses papiers un manuscrit intitulé Edwige, mais qu'il avait verbalement débaptisé quelques semaines avant sa mort; il sera publié sous ce titre: Ailleurs (18).

C'est plus qu'une esquisse et moins qu'une œuvre

achevée, mais, tel quel, ce petit roman philosophique me semble d'une importance évidente. La fantaisie et l'ironie s'y dressent en des proportions d'épopée: c'est un duel tragi-comique entre la Science et la Poésie, entre l'Idéalité et le Positivisme, conté en un style adéquat au sujet, tantôt bizarrement familier, tantôt mesuré et stellé de belles métaphores. On y retrouvera l'auteur de Vieux, mais plus sobre ; on y retrouvera le poète et le critique d'art, mais plus sûr de sa philosophie et plus maître de l'expression de ses idées ou de ses sentiments.

Aurier avait, comme romancier, un don assez rare et sans lequel le meilleur roman n'est qu'un recueil de morceaux choisis: il savait ériger en vie un personnage, lui attribuer un caractère absolu et dévoiler logiquement, au cours d'un volume, les phases de ce caractère, non par de vagues analyses, mais par la mise en scène de faits systématiquement choisis pour leur valeur révélatrice: tel, dans Vieux, M. Godeau ; tels, dans Ailleurs, Hans et l'Ingénieur. Cet ingénieur est une merveilleuse caricature : Aurier lui prête des propos d'un comique vraiment énorme et pourtant lamentablement vraisemblables, car, c'est encore un autre de ses dons, comme romancier, de n'outrer jamais que le vrai ou le possible: il y avait en lui le génie d'un Daumier,— et Daumier, seul, aurait pu conter avec des images un symbolique épisode aussi amèrement comique que la colère du Dr Cocon accusé d'héroïsme.

Aurier serait allé très loin en ce genre, le roman de l'ironie comique, de l'amertume exhilarante: que de joies il nous eût données ! Là encore, il ne sera pas remplacé : sa mort aura fait dans la Littérature un trou qui demeurera toujours béant.

D'un autre roman qui devait s'appeler le Pandaemonium philosophal, il a été écrit un fragment de plan fort curieux, que voici :

Ch. I. — Hans sortant vers 5 heures d'un café du boulevard a, pour la première fois, la vision du boulevard (houle d'acéphales ventrus, promenade de dos courbes fouaillés, vices sans grandeur, stupidité, banalité, matérialité). Ecœuré, pleurant presque de dégoût, il éructe vers cette foule, indigne de ce haut hommage, le mot sublime, le mot héroïque qui ne devrait plus être prononcé que dans des Panthéons, par de glorieuses prêtresses, depuis que Cambronne le nimba des flambois de la légende

Ch. II. — Rentré chez lui, il soliloque sa haine et son dégoût contre la société moderne, lorsqu'une voix objecte un:

— Mais cependant...

Rendu quasi-fou furieux par cette stupide et imprévue objection, il se précipite pour étrangler l'invisible interrupteur, hurlant:

— Tai toi, Kakégo ! Stupide Kakégo !.. Je vais bien renfoncer tes basses inepties dans ton ventre en te serrant la gorge.

Ce nom barbare de Kakégo (19) lui était venu à la bouche naturellement, comme le nom bien connu d'un familier.

Les mains déjà crispées pour la strangulation du mystérieux interrupteur, n'ayant rencontré que le vide, il se remit vite, disant:

— Enfin ! Qu'importe ! Maintenant, je te connais, toi, mon ennemi toujours cramponné à mes basques quand je veux sauter dans une étoile. Je te connais et je sais ton nom et je te vois malgré ton don d'invisibilité, gros joufflu imbécile, ventre d'hippopotame trimballé par des jambes de basset. Je te vois et c'est pourquoi je te crains moins, et pour te le démontrer je veux dorénavant discuter à loisir avec toi toutes les questions ès-quelles tu as pris la douce habitude de me contrecarrer.

— Soit ! répondit Kakégo entre deux rots satisfaits.

Ch. III. — Ils discutent les causes déterminantes de l'abjection de la société contemporaine.

Ce qui distingue l'homme de la bête, c'est la faculté de se guider sur des entités abstraites, immatérielles, idéales : ex la religion, la morale, la métaphysique;

l'art de la bête, elle, ne se guide que d'après ses besoins matériels.

La société contemporaine repose sur une philosophie qui a mis à se constituer du XVIe au XIXe siècle, et qui est la négation pure et simple de toutes les entités abstraites précitées et le perfectionnement logique de tous les besoins matériels.

L'homme qui subit son influence devient donc une bête perfectionnée — une bête parce que son seul but est l'assouvissement de ses besoins matériels — perfectionnée parce qu'il croit à la grandeur de cette basse religion et qu'il met tout en œuvre pour ce culte abject.

Chapitre des femmes

— Nous faisons, en somme, un roman psychologique.

— Il n'y a pas de roman sans femme, de même qu'il n'y a pas de vie sans femme.

Kakégo.— Tu crois à la femme, toi, l'idéaliste, à la femme, latrine de toute impureté et de toute laideur; tu ne les as donc jamais regardées ?

Hans. — Jamais avec mes yeux, mais souvent avec mes rêves.

Kakégo.— Je vais te les montrer, ça te dégoûtera peut-être, et, d'autre part, puisqu'il faut absolument une femme dans un roman, je vais, d'un coup, en faire entrer un millier dans le nôtre.

Il se met à la fenêtre et se met à jongler avec des louis d'or en chantant d'un air distrait:

Holà ! Là-bas! Les belles qui passez

A pas pressés,

Qui troussez tout en traversant les ponts

Vos clairs jupons,

Vos tendres yeux sont-ils pas éblouis

Par ces louis

Qui dansent, gais, dorés, entre mes doigts

Et qu'on vous doit?

La fortune est en haut de l'escalier,

Sur le palier

Montez ! Montez ! Toutes! Frappez ! Sonnez!

Carillonnez!

Montez causer de finance avec nous

Sur nos genoux.

Occasion rare, sans grands ébats,

D'emplir vos bas !...

Cette romance lointainement sentimentale agit avec la précision d'une formule de goétie. Des coups de sonnette retentirent, la porte s'ouvrit, une femme

parut, puis une autre, puis dis autres, puis bientôt mille.

Examen individuel de chacune. Kakégo met en saillie les défauts physiques ou intellectuels, mais surtout physiques.

A la fin, Hans déclare qu'il n'a pourtant rien vu, et que la plus laide et la plus répugnante deviendra pour lui une Juliette ou une Desdemona, s'il daigne la baigner des encens de son amour.

Ces notes semblent avoir quelque rapport avec Ailleurs; il est assez probable qu’Ailleurs n'est qu'un rejeton du Pandaemonium, une idée seconde qu'il aura plu à l'auteur de traiter avant l'idée mère ; mais, du moins, il sera prouvé que ce Pandaemonium préoccupait sérieusement Aurier et que c'était autre chose qu'un titre destiné à effarer les curiosités.

Que cette brève et maladroite et incomplète étude suffise pour le moment. Ecrite avec des souvenirs plutôt qu'avec des documents, elle ne saurait être qu'un travail de bonne volonté : quand l'œuvre d'Aurier sera totalement imprimée, alors seulement une définitive appréciation pourra être donnée.

Mais j'affirme que nous avons perdu un homme de talent et d'un talent peu ordinaire, un esprit supérieur, un de ces êtres qui sont les Princes du rêve et qui devraient être les Princes de la Vie. « O Mors surda prius !... » dit Prudence. Sourde, elle l'est redevenue, à tout jamais.

le 13 Novembre.

Remy de Gourmont

(1) Le Décadent, 4 sept. 1886.

(2) Le Décadent, 12 juin 1886.

(3) Mercure de France, novembre 1892.

(4) Essais d'Art Libre, novembre 1892.

(5) Mercure, avril 1891.

(6) Mercure, mai 1891.

(7) Joseph de Maistre, Examen de la philosophie de Bacon.

(8) Essais d'Art Libre, novembre 1892, note additionnelle à Irénée.

(9) G.-Albert Aurier, Paul Gauguin (Mercure de France, mars 1891.)

(10) Mercure, oct. 1891

(11) Revue Indépendante

(12) Mercure de France. janvier 1890.

(13) Ibid.

(14) Le Symbolisme en peinture. Paul Gauguin (Mercure de France, mars 1891 )

(15) Aurier détourne un peu de sa signification la plus ordinaire dans ces deux derniers paragraphes le mot subjectif. Il faut se reporter à la définition qu'il en donne (§ 4), et ne pas être tenté de croire que l'art décoratif des anciens Egyptiens ou Grecs ait été subjectif, au sens de personnel.

(16) Voir plus loin l'étude d'Aurier intitulée: Préface pour un Livre de Critique d'Art.

(17) 1891, chez Savine.

(18) Dans le volume d'Œuvres posthumes en préparation.

(19) Littéralement : le Mauvais Moi. — R. G.

Sauf la critique des quotidiens, qui est moins une critique qu'un compte-rendu, la critique du siècle a eu la prétention d'être scientifique.

Ç'aura été le propre du XIXe siècle de vouloir introduire la science partout, même dans les choses où elle a le moins affaire ; — et quand je dis :« la science », il ne faut point entendre la mathématique, la seule science à proprement parler, mais bien ces bâtardes obtuses de la science, les sciences naturelles.

Or, les sciences naturelles, ou sciences inexactes, par opposition aux sciences rationnelles ou exactes, étant, par définition, insusceptibles de solutions absolues, conduisent fatalement au scepticisme et à la peur de la pensée.

Il faut donc les accuser, elles, de nous avoir fait cette société sans foi, terre à terre, incapable de ces mille manifestations intellectuelles ou sentimentales qu'on pourrait classer sous le nom de dévouement.

Elles sont donc responsables — Schiller l'avait constaté (2) — de la pauvreté de notre art, auquel

elles ont fixé pour unique domaine l'imitation, seul but constatable par les.procédés expérimentaux. Donner à l'art ce but, contradictoire de l'art même, n'est-ce point le supprimer purement et simplement ? C'est ce qui est advenu, sauf pour les rares artistes qui ont eu la force de s'isoler loin de ces milieux d'idées dissolvantes.

Ceci constaté, ne serait-il point temps de réagir, de chasser « l'intruse de la maison », comme dit Verlaine, la science, « l'assassin de l'oraison », et de renfermer, si c'est encore possible, les savants envahissants dans leur laboratoire?

Pour ce qui est de la critique, voyons donc d'abord en quoi consiste cette fameuse méthode de la critique scientifique dont on a fait tant de bruit, et essayons d'en montrer la vanité et les illogismes.

Trois hommes la représentent, trois hommes d'une haute valeur, d'une grande intelligence, mais dont le rôle fut si néfaste sur l'art contemporain qu'on doit, en toute justice, leur implacablement refuser la moindre admiration.

M. H. Taine, le théoricien de la méthode, esprit logique, paradoxal et entêté; Sainte-Beuve, qui gâta ses qualités de finesse et de goût en se satisfaisant d'insipides racontars de portière sur les arrière-petits cousins des poètes dont il fallait parler des œuvres; Emile Hennequin, esprit profond et serré, mort trop jeune pour avoir laissé l'œuvre qu'on était en droit d'attendre, mais qui eut pourtant une influence considérable sur les jeunes artistes contemporains.

M. Taine ayant systématiquement et fort clairement exposé l'ensemble de la doctrine de la critique scientifique dans sa Philosophie de l'Art, c'est lui qu'il convient de discuter tout d'abord. Espérons que cette discussion convaincra le lecteur combien paradoxale est la thèse de M. Taine, combien vaine et même nuisible est sa méthode de critique, combien enfin elle est à côté de la tâche que doit se proposer la vraie critique.

La doctrine de M. Taine, on le sait, est basée sur cette idée qu'une œuvre d'art est un phénomène essentiellement relatif et contingent, qui n'existe pas en soi, et dont la seule valeur est d'être le témoignage de l'état psychologique d'un peuple à une époque donnée. Il nous explique bien quelque part certaines conditions esthétiques de l'œuvre d'art, mais ce sont plutôt les conditions par lesquelles une œuvre devient, par sa synthèse imitative, un bon document historique, que les conditions qui la rendraient belle en soi. La Kermesse de Rubens, selon lui, est un chef-d'œuvre parce qu'elle synthétise merveilleusement l'état psychologique et social des Flandres au temps de Rubens. Qu'on vienne un jour à découvrir (qu'on me pardonne cette hypothèse absurde) qu'elle n'est point de Rubens, qu'elle fut peinte ailleurs que dans les Flandres et à une époque qui n'était point le XVIIe siècle, comme M. Taine, dans son étude sur la Kermesse, ne nous a parlé que de tout cela, il est probable que pour lui elle n'aura plus aucune sorte de valeur.

Et, en effet, M. Taine, sans l'avouer explicitement, s'insoucie fort de la valeur esthétique absolue et inintrinsèque des œuvres. Celles-ci, ne l'intéressent que comme phénomènes de l'esprit humain ou comme documents historiques. Aussi, la critique qu'il préconise « a des sympathies pour toutes les formes de l'art et pour toutes les écoles, même pour celles qui semblent les plus opposées; elle les accepte comme autant de manifestations de l'esprit humain... » — Et il ajoute plus loin, un peu naïvement, « elle fait comme la botanique, qui étudie avec un intérêt égal tantôt l'oranger et le laurier, tantôt le sapin et le bouleau; elle est, elle-même, une sorte de botanique appliquée non aux plantes, mais aux œuvres humaines ». Evidemment, le devoir du botaniste est d'étudier avec le même zèle le cèdre et la moisissure, mais est-ce bien ce qu'on est en droit d'attendre d'un critique?

Quoi qu'il en soit, ceci une fois posé, la méthode qu'en déduit M. Taine est logique. Il ne perdra point son temps, comme ces critiques dogmatiques d'autrefois, a vous expliquer pourquoi une œuvre d'art est belle, il ne vous parlera même que fort peu de cette œuvre. Il se bornera, à propos de l'œuvre en question, a des considérations logiques de psychologie, de sociologie et d'histoire, convaincu qu'il a fait ainsi de la critique d'art.

Le point de départ de cette critique n'est point, comme il semblerait naturel, d'analyser les éléments de l'œuvre qui donnent la sensation de beauté. « Le point de départ de cette méthode, dit M. Taine lui-même, consiste à reconnaître qu'une œuvre d'art n'est pas isolée, par conséquent à chercher l'ensemble dont elle dépend et qui l'explique ». On le voit, la direction de la méthode est clairement indiquée. L'ancienne critique consistait à pénétrer autant que possible dans l'œuvre même, la nouvelle consiste a s'en éloigner méthodiquement autant que possible. Suivant cette direction, on constatera donc avant tout que l'œuvre en question « appartient d'abord à l'œuvre totale de l'artiste qui en est l'auteur », que cette œuvre totale, elle aussi, fait partie d'un ensemble « qui est l'école ou la famille d artistes du même pays et du même temps a laquelle il appartient ». Cela est vrai, mais déjà il y a peut-être lieu à quelque objection. On nous cite, pour corroborer cette assertion, Rubens : « Rubens semble un personnage unique, sans précurseurs et sans successeurs. Mais il suffit d'aller en Belgique... pour apercevoir tout un groupe de peintres dont le talent est semblable au sien : Crayer, d'abord, qui fut considéré de son temps comme son rival, Adam Van Noort, Gérard Zéghers, Rombouts, ete.; aujourd'hui, leur grand contemporain semble les effacer sous sa gloire, mais il n'en est pas moins vrai que, pour le comprendre, il faut rassembler autour de lui cette gerbe de talents dont il n'est que la plus haute tige, et cette famille d'artistes dont il est le plus illustre représentant. » Je ne veux point dire évidemment que cette étude comparative doive être négligée du critique, mais a-t-elle l'importance que M. Taine lui attribue?

Je ne crois point, pour ma part, qu'il soit impossible d'admirer et de comprendre Rubens à qui ignore Crayer et Rombouts. Et puis, il est à remarquer que ces ressemblances qu'on nous signale proviennent bien souvent d'une éducation commune, sous un maître commun, dont le succès et le génie servilement copiés ont supprimé toute l'originalité des artistes en question — qui, dès lors, doivent être jugés par rapport a leur modèle, et non leur modèle par rapport à eux-mêmes. Et puis, aussi, les artistes plus isolés que Rubens, complètement à part de leurs contemporains, ne sont point rares dans l'histoire de l'art.

Callot, etc. (3) En sont-ils pour cela moins intéressants?

Mais voici qu'on nous indique la troisième étape à franchir pour l'intelligence d'une œuvre d'art, — la troisième étape en lui tournant le dos : « Cette famille d'artistes elle-même est comprise dans un ensemble plus vaste qui est le monde qui l'entoure et dont le goût est conforme au sien. Car l'état des mœurs et de l'esprit est le même pour le public et pour les artistes, ils ne sont pas des hommes isolés. »

Certes non, les artistes ne sont pas des hommes isolés, et malheureusement! Malheureusement, oui, ils subissent l'influence des milieux, plus ou moins, malgré leur désir, qui est un devoir, de s'en éloigner et de s'en abstraire. Ils sont en quelque sorte des cygnes qui, par hasard tombés dans un bourbier, tâchent de se renvoler vers le ciel, mais dont les ailes ont été souillées par la boue du marécage. La critique scientifique a-t-elle donc raison de ne vouloir se préoccuper exclusivement que de ces taches de boue sur les ailes blanches? Prenez garde, M. Taine, le désir d étudier ces taches à la loupe conduit à prendre le cygne par le cou et à l'étrangler — comme Tribulat Bonhomet.

Et êtes-vous bien sûr que tous les artistes soient à ce point éclaboussés par la fange de vos fameux milieux ? Ne croyez-vous point qu'il en est sur les ailes de qui la boue ne saurait adhérer ou qui, en tous les cas, ne tardent guère à s'en débarrasser, dès leur premier vol, en se baignant en plein ciel ? Et ne pensez-vous pas, comme moi, que ce sont là les artistes supérieurs, je dirais presque les seuls' vrais artistes? Pensez-vous que l'Angelico ait beaucoup subi l'influence de l'Italie dissolue et sensuelle du XVe siècle; que, de nos jours, Puvis de Chavannes, cette âme de mystique païen, ou Gustave Moreau, ce rêveur de chimères triomphales et somptueuses, aient beaucoup à démêler avec leur siècle de myope analyse, hideusement industrialiste et utilitariste?

Mais, je le répète, lors même que cette influence existerait (et elle existe certainement et peut-être en raison inverse de la valeur des artistes), elle ne doit nous préoccuper que pour nous affliger, et il est absurde de penser que cette constatation soit le dernier mot de la compréhension d'une œuvre d'art, comme

le déclare M. Taine, qui, sans hésiter, arrive à « poser cette règle que, pour comprendre une œuvre d'art, un artiste, un groupe d'artistes, il faut se représenter avec exactitude l'état général de l'esprit et des mœurs des temps auxquels ils appartenaient. Là se trouve l'explication dernière, la réside la cause primitive qui détermine le reste. »

Et il ajoute:

« Supposez que par l'effet de ces découvertes on parvienne à définir la nature et marquer les conditions d'existence de chaque art, nous aurions alors une explication complète des beaux-arts et de l'art en général, c'est-a-dire une philosophie des beaux-arts; c'est là ce qu'on appelle une esthétique. Nous aspirons à celle-là et non pas à une autre. La nôtre est moderne et diffère de l'ancienne en ce qu'elle est historique, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas de préceptes, mais qu'elle constate des lois. »

Est-il besoin de répéter que cette prétendue esthétique, d'abord, ne constate point des lois, mais des coïncidences, d'ailleurs rares et difficilement vérifiables; qu'il serait aisé de trouver un plus grand nombre de faits l'infirmant que la confirmant; et enfin qu'elle n'est nullement une esthétique, puisque sa préoccupation première n'est point l'art, mais les entours de l'art, point la toile mais le cadre ? M. Taine, en croyant faire de l'esthétique, fait de l'histoire, de la biographie, de la psychologie, de la sociologie, tout ce qu'on voudra excepté de l'esthétique. Hennequin, qui partageait son erreur, le comprit vaguement, puisqu'il proposa de rejeter ce mot et de le remplacer par celui d'esthopsychologie. Mais le nom ne fait rien à l'affaire; la méthode de M. Taine donnera et elle à donné des œuvres curieuses, intéressantes, mais elle n'arrivera jamais à la rigueur scientifique qu'elle ambitionne, parce que, comme je crois l'avoir montré, elle repose sur une pétition de principe, à savoir que l'intérêt d'art est proportionnel à la somme des influences de milieux subies par l'artiste, alors que la vérite se trouve évidemment dans cette proposition renversée. M. Taine m'apparaît comme un naïf observateur qui estimerait que c'est la forme, la dimension et la couleur du cadre qui a déterminé la forme, la dimension et la coloration de la toile.

Mais déjà, arrivé à ce point de sa doctrine, M. Taine s'aperçoit de l'impossibilité pratique de sa méthode.

II se rend vaguement compte que si le critique scientifique ne s'aide pas de quelques principes dogmatiques la critique lui deviendra purement et simplement impossible, puiqu'il sera obligé pour être logique d'accepter comme œuvres d'art, indistinctement, toutes les productions cérébro-manuelles de l'humanité.

Déjà, dans les pages qui précèdent, nous avons pu être surpris de le voir prendre comme thèmes d'expérimentation les œuvres de Rubens et de Michel-Ange. Pourquoi celles-là plutôt que telles ou telles croûtes, évidemment aussi intéressantes pour lui, s'il veut être logique avec sa déclaration antécédente : qu'il a « des sympathies » pour toutes « les manifestations de l'esprit humain »?

Serait-ce parce que ces œuvres sont consacrées, universellement admirées? Certes non, M. Taine est un esprit trop indépendant pour suivre ainsi sans raison personnelle l'opinion générale.

Serait-ce parce qu'elles l'ont surtout et d'abord ému par certaines qualités spéciales en elles immanentes?

Sans aucun doute. Mais alors n'aurait-il pas été logique de commencer par nous parler de cette émotion spéciale du sujet et de ces qualités spéciales de l'objet ? N'aurait-il pas été plus logique de nous parler d'abord de cette mystérieuse sensation de beauté qu'il avoue implicitement avoir éprouvée, de ce mystérieux don de beauté qu'il avoue implicitement avoir constaté? En un mot, ne fallait-il, pas poser le problème du beau et de la sensation esthétique avant celui des contingences conditionnelles de l'œuvre d'art?

Sans doute, cela aurait davantage ressemblé aux traités d'esthétique dogmatique, mais aussi M. Taine ne se serait point trouvé empêché d'avancer dès le deuxième pas de sa doctrine, et obligé d'avouer qu'il a exagéré en affirmant que toute manifestation de l'esprit humain, représentant fatalement les conditions de milieu où elle a été produite, était digne des sympathies du critique.

M. Taine, d'ailleurs, se tire fort subtilement de ce mauvais pas. Il sent la nécessité d'en revenir aux procédés de la critique dogmatique et il le fait sans avoir l'air de rien, avec tant de clownerie qu'on le remarque à peine. D'abord, il évite de trop montrer le bout de l'oreille en posant simplement, comme il en

a besoin, le problème du beau ou même du sens esthétique. Il se contente de poser le problème de l'art, chose plus concrète et conséquemment moins suspecte de métaphysicisme, et il dit négligemment, sans avoir l'air d'y toucher : « Je voudrais appliquer tout de suite cette méthode à la principale question par laquelle s'ouvre un cours d'esthétique et qui est la définition de l'art ». Et tout aussitôt il nous promet de ne point nous imposer une formule comme ces galeux de la critique dogmatique et « de nous faire toucher les faits »; et tout aussitôt, avant que nous ayons eu le temps de nous apercevoir combien peu scientifique et déductif était ce procédé de nous servir au début une définition qui ne devrait logiquement être qu'une conclusion, on nous présente cette formule, manifestement étroite et insuffisante, et qui n'a même pas l'avantage d'être beaucoup plus précise que les définitions métaphysiques dont il aime à se gausser:

« L'œuvre d'art a pour but de manifester quelque caractère essentiel ou saillant, partant quelque idée importante, plus clairement, plus complètement que ne le font les objets réels. Elle y arrive en employant un ensemble de parties liées, dont elle modifie systématiquement les rapports. Dans les trois arts d'imitation, sculpture, peinture et poésie, ces ensembles correspondent à des objets réels. »

Cette définition, quelque pauvre qu'elle soit, permettra à M. Taine de joindre à sa méthode d'investigation historique et psychologique une méthode de sélection sans laquelle rien n'eût été plus impraticable. Mais on observera dès maintenant combien cette définition, qui sert d'instrument de sélection, est étrange, puisqu'elle ne trouve dans l'art que des éléments intellectuels et aucun élément émotif ni même sensationnel.

Cette absurdité provient de ce qu'il eût fallu d'abord poser le problème de la sensation esthétique, et peut-être aussi celui du beau, avant de résoudre le problème de l'art. Mais cela, c'eût été introduire dans la fameuse méthode scientifique, au lieu d'une seule formule de la critique, dogmatique, deux et même trois de ces formules. Et M. Taine ne l'a pas voulu, préférant être incomplet et au besoin absurde que d'être accusé de dogmatisme.

Hennequin, en ce point moins excessif et plus logique que son maître, ne tombe pas dans cette

faiblesse. S'il n'analyse point l'œuvre d'art dans son essence, il l'analyse du moins dans son action, et il pose franchement le problème de la sensation du beau, qu'il analyse un peu superficiellement mais avec beaucoup de finesse et de subtilité. L'œuvre d'art, dit-il, a pour but « de produire une sorte spéciale d'émotion, l'émotion esthétique, qui a ceci de particulier qu'elle est fin en soi ». Et plus loin il ajoute : « Tous les systèmes de classification des émotions mettent à part les émotions esthétiques et en forment une division spéciale séparée des émotions ordinaires. Or nous avons vu que l'émotion esthétique est une forme inactive de l'émotion ordinaire et que chacune de ces dernières peut tour à tour devenir esthétique... » L'émotion esthétique, en effet, selon Hennequin, manque du caractère distinctif des émotions ordinaires: le plaisir et la peine ; — car il faut distinguer dans toute émotion ordinaire deux éléments : 1° l'excitation neutre, qui la constitue ; 2° le phénomène interne, cérébral, ajoutant des images douloureuses ou gaies. Or, ajoute Hennequin, « si on admet cette hypothèse, l'émotion esthétique d'un spectacle représenté se distinguera de l'émotion d'un spectacle réel perçu en ce que la première de ces émotions, tout en conservant intact l'élément excitation, laisse à son minimum d'intensité l'élément éveil des images de douleur ou de plaisir qui s'associent d'ordinaire à cette excitation, mais qui demeurent inertes parce qu'elles sont fictives, mensongères, innocentes. Au contraire, dans l'émotion réelle ces images ont toute l'intensité que leur donne la certitude de leur réalité... Or, si l'on accepte la théorie de M. Spencer d'après laquelle les plaisirs sont des sentiments modérés et les douleurs des sentiments extrêmes, on apercevra aussitôt la raison pour laquelle les œuvres les plus émouvantes et les plus estimées expriment des spectacles ou des idées tristes. C'est que dans celles-ci l'émotion causée par des images fictives, douloureuses, sera extrême; et, dans celles-ci également, l'émotion étant de l'ordre factice, fictif, esthétique, ne sera extrême que comme excitation et non comme douleur ». Et M. Hennequin conclut en se résumant : « Les mots sensation du beau sembleront donc désigner cette situation d'esprit: excitation intense d'un ou plusieurs sentiments ordinaires; absence des images positivement c'est-à-dire personnellement douloureuses qui accompagnent et

timbrent d'habitude cette excitation intense : en d'autres termes, le transport, le heurt de la douleur sans son amertume ou sa terreur ».

D'où cette définition un peu éloignée de celle de M. Taine : « L'art est la création en nos cœurs d'une puissante vie sans actes et sans douleurs ».

Je n'ai point à discuter ici cette analyse de la sensation du beau, évidemment superficielle et insuffisante. Je ne l'ai citée que pour démontrer que les partisans eux-mêmes de M. Taine avaient eu conscience de la lacune fondamentale de son système.

Quoi qu'il en soit, M. Taine, nous ayant, par sa définition de l'art, donné l'illusion d'une base solide de raisonnement (base dont il avait, je le répète, tout d'abord affirme pouvoir se passer), reprend l'exposé de son système de critique.

Sous prétexte d'étudier les lois de la production de l'œuvre d'art, il reprend sa théorie de l'influence des milieux, déjà formulée au début.

Deux formules, selon lui, suffisent à expliquer la création de cette chose sublime et complexe qui est une œuvre d'art.

La première formule est la suivante:

« L œuvre d'art est déterminée par un ensemble qui est l'état général de l'esprit et des mœurs environnantes. »

Et M. Taine invoque à l'appui de cette thèse deux preuves, l'une expérimentale, l'autre théorique.

La preuve expérimentale consiste à énumérer des cas nombreux où cette loi peut être constatée.

Nous avons déjà incidemment répondu à cette assertion, mais qu'il nous soit permis, puisqu'elle est fondamentale dans la doctrine, d'y insister de nouveau. Et d'abord, on peut observer combien, chez un critique persuadé a priori de cette vérité, l'expérimentation sera partiale, et, par conséquent,combien ledit critique sera tenté de collectionner les faits accidentels et de hasard qui semblent corroborer le principe en question pour les invoquer comme preuves absolues. Le fait que tel artiste ou tel groupe d'artistes violemment sensualistes ont vécu dans un milieu de sensualité n'implique pas fatalement que tout milieu sensualiste ne pourra déterminer que des artistes sensualistes. J'irai même plus loin, affirmant que, du fait qu'un artiste physiquement sensualiste a produit une œuvre sensualiste, il ne faut point inférer que tout artiste physiquement

sensualiste produira une œuvre sensualiste. Je crois, en effet, pour ce qui est de ce dernier cas, qu'il y a toujours lieu de distinguer en un artiste une double âme, son ame d'homme et son âme d'artiste. Les exemples à l'appui seraient nombreux. Voyez Corneille : son œuvre est éloquente, grandiloque, abondante; ce qui caractérise son âme d'artiste, c'est l'éloquence et la fierté; ce qui caractérise son âme d'homme, au dire de tous les biographes, c'est la timidité, le manque d'éloquence, la difficulté d'exprimer, le bégayement. Pérugin, dont l'œuvre est d'un croyant et d'un mystique, était, dit-on, dans sa vie d'homme, un athée et un matérialiste. Nous sommes donc forcé d'en conclure que si, dans l'artiste, il est une partie de l'âme qui subit l'influence des milieux, l'autre partie, la seule qui compte pour nous, peut s'isoler et ne rien subir de cette influence. Ecoutons, d'ailleurs, une phrase de M. Taine qui est un aveu de cela, et qui est aussi, de sa part, une comique et inattendue contradiction. Il parle de M. Ingres:

« Il a vécu, dit-il, à Paris, comme un plongeur sous sa cloche, fermant les fentes par où l'air du dehors eût pu entrer. Voyez son Plafond d'Homère, son Apothéose de Napoléon, sa Source. Sur d'autres terrains, il y a aussi beaucoup d'hommes qui, avec une persistance et une aptitude moindres, se sont construit leur cloche et y ont vécu. »

Eh oui, M. Taine ! Vous l'avez dit! Et cela eut lieu dans tous les temps, et cela fut, j'estime,à des degrés divers, le fait de tous les artistes; et cela, que vous le vouliez ou non, infirme votre doctrine.

La deuxième preuve invoquée à l'appui de l'assertion en question est, nous affirme-t-on, toute théorique. Elle consiste à proclamer l'insdispensabilité de l'action des milieux sur l'artiste et par conséquent sur l'œuvre d'art. On remarquera que je viens suffisamment de répondre à cela en discutant la preuve expérimentale. Que les milieux agissent sur l'artiste-homme, c'est possible et c'est probable; mais sur cette inviolable partie de son âme qui est son âme d'artiste, je le nie, et je crois qu'on peut, ainsi que je l'ai déjà indiqué, corroborer cette négation en poursuivant à travers toute l'histoire de l'art des preuves expérimentales analogues à celles que j'ai présentées. De plus, en restant à un point de vue purement théorique, je crois qu'on peut affirmer ceci : un artiste est, dans

une époque, et par définition, un être d'exception. Etre un être d'exception, c'est être en dehors de son époque. Un artiste est donc, également par définition, un être assez puissant pour réagir contre l'influence des milieux de cette époque, et l'on peut donc admettre que plus un artiste aura réagi contre ces influences, plus il aura cette faculté interne qui le constitue développée, et par conséquent plus il sera artiste. Ce qui signifie qu on peut arriver à cette formule : « L'oeuvre d'art est, en valeur, inversement proportionnelle à l'influence des milieux qu'elle a subie. »

Et cela, c'est, logiquement déduite, la réfutation suffisante de la deuxième preuve que M. Taine invoque à l'appui de sa thèse, la preuve théorique qui consiste a affirmer l'indispensabilité de l'influence des milieux sur l'artiste et par conséquent sur l'œuvre d'art. Avoir signalé le dédoublement de l'âme de l'artiste, constatable en fait et logiquement nécessaire, c'est avoir montré qu'alors même que l'artiste subirait comme homme l'influence des milieux, il peut fort bien et il doit ne pas la subir comme artiste, et que, par suite, ses œuvres peuvent et doivent ne conserver aucune trace de cette influence.

Pour établir la deuxième formule qui explique la création de l'œuvre d'art, M. Taine établit l'existence dans toute époque de ce qu'il nomme le personnage régnant. C'est un être synthétique résumant les sentiments, les aspirations, les aptitudes de l'époque. Chez les Grecs l'athlète, au moyen-Age le chevalier, au commencement du siècle Werther, sont des exemples de ce phénomène. Ce personnage régnant sert en quelque sorte de modèle à l'artiste, qui ou le reproduit sans trêve, ou tout au moins fait des œuvres s'adressant à lui, des œuvres capables de le satisfaire. « Une situation générale qui provoque des penchants et des facultés distinctes; un personnage régnant constitué par la prédominance de ces penchants et de ces facultés; des sons, formes, couleurs ou paroles qui rendent ce personnage sensible ou qui agréent aux penchants et aux facultés dont il est composé : tels sont les grands termes de la série. Le premier entraîne avec lui le second, qui entraîne... ete. Autant que j'en puis juger, cette formule ne laisse rien en dehors de ses prises...»

On observera ici, encore, que si cette formule contient quelque parole de vérité, elle est surtout vraie pour les artistes médiocres, pour les artistes qui

sont, à la vérité, le moins artistes — pour ceux-là même qui sont incapables de réagir contre l'influence des ambiances et qui, incapables de découvrir en eux un idéal, en sont réduits à en chercher un au dehors, et à exploiter, dans leur incapacité de création, l'idéal créé par d'autres. Un des exemples qu'on nous cite est mal choisi : Werther a été créé de toute pièce par Gœthe. Il étonna l'Allemagne par sa nouveauté et eut, indiscutablement, une action modificatrice sur l'esprit et les mœurs de l'Europe. Ce fut dans ce cas l'œuvre d'art qui eut une influence sur les milieux. Et si, postérieurement, ce type de Werther devint, pour la période romantique, le personnage régnant, c'est que les romantiques n'étaient pas vraiment des artistes. L'artiste véritable, c'était le créateur et non l'exploiteur, c'était Gœthe. Je crois d'ailleurs qu'il serait facile de trouver mille autres exemples aussi concluants, et qu'il n'est point absurde de soutenir que les poètes pindariques ont créé l'athlète idéal, qui domine la société grecque, bien plus qu'ils n'ont été déterminés par lui; et de même, que ce sont les poètes et les artistes du moyen-âge qui ont imposé à leur époque le type du chevalier, bien avant que la masse n'eût la compréhension de cet idéal.

En résumé, cette loi, presque vraie lorsqu'il s'agit des artistes médiocres, c'est-à-dire des artistes qui ne peuvent nous intéresser que comme manifestations historiques, devient absolument fausse dès qu'il s'agit des grands artistes vraiment originaux, qui seuls doivent compter. Ceux-là, en effet, nous les voyons tous ou créer spontanément, en le tirant d'eux-mêmes, un quelque chose qui peut, plus tard, mais seulement plus tard, devenir personnage régnant, ou créer des œuvres justement originales et immortelles parce qu'elles échappent à l'imitation de ce personnage régnant et à l'adaptation au goût de ce personnage régnant. Ainsi, bien que Pindare et les poètes pindariques vinssent de créer l'athlète comme personnage régnant, je ne discerne pas bien ce personnage régnant dans les sombres drames fatalistes d'Eschyle,et je ne vois guère que ces glorieux symboles aient été écrits pour l'exclusive joie des joueurs de' palestre ou de disque.

Une fois ces deux formules exposées, M. Taine, estimant qu'elles suffisent à expliquer la genèse d'une

oeuvre d'art, entreprend l'étude de l'œuvre d'art réalisée, c'est-à-dire de cette qualité spéciale qui fait que le réel n'est pas seulement le réel mais l'idéal. « Les choses, écrit-il, passent du réel à l'idéal, lorsque l'artiste les reproduit en les modifiant d'après son idée, et il les modifie d'après son idée, lorsque, concevant et dégageant en elles quelque caractère notable, il altère systématiquement les rapports naturels de leurs parties pour rendre ce caractère plus visible et plus dominateur. »

La première objection qui vient à l'esprit est celle-ci: sans doute, cette définition est acceptable bien qu'un peu étroite, mais elle a le tort de ne point différencier la valeur des diverses réalités logiquement altérées en vue de telles et telles diverses idées. Un imbécile, doué d'une bonne science acquise ou native, qui aura altéré les rapports de tels objets réels d'après une idée à lui, mais une idée stupide, aura idéalisé cette chose évidemment, mais quelle sera la valeur de cet idéal ? De plus, il est évident que la valeur de l'idéal ainsi entendu dépendra d'un autre élément, le degré de logique et de perfection des altérations et déformations systématiques dont on nous parle.

Cette double objection n'a point échappé à M. Taine. Le moyen le plus sûr d'en sortir était peut-être d'en revenir enfin à essayer de déterminer ce que c'est que le beau, et par conséquent ce que c'est qu'une belle idée, et par conséquent ce que c'est que l'idéal véritable, le seul qui compte en art. Mais cela, c'était faire de l'esthétique dogmatique, et l'on sait que M. Taine aime mieux être absurde que de dogmatiser. Il s'est d'ailleurs, cette fois, fort habilement tiré de ce mauvais pas en imaginant la théorie de la hiérarchie des idéaux, qui, au fond, je dois l'avouer, n'est pas complètement insoutenable.

A première vue, dit il, toutes les idées et partant toutes les idéalisations se valent. Mais il n'en n'est point ainsi si l'on approfondit. Le consentement universel, d'abord, l'analyse de la critique scientifique, ensuite, arrivent à nous convaincre que les idées ont des valeurs diverses et que tel idéal est supérieur à tel autre. Et l'on entreprend de nous démontrer que cette hiérarchie de l'idéal est subordonnée à trois facteurs : le degré d'importance du caractère dominateur, le degré de bienfaisance du caractère dominateur, le degré de convergence des effets.

Mais, tout aussitôt, dès cette énumération, nous nous apercevons qu'on nous a bernés en nous promettant une hiérarchie de l'idéal basée sur la différenciation des idées. Il n'est plus question, en effet, dans cette énumération, d'idée à proprement parler, c'est-à-dire des phénomènes subjectifs que l'artiste peut avoir à matérialiser à l'aide des réalités objectives (travail de tout l'art idéaliste). Au contraire, on n'entend plus par idée que les modes d'être ou de penser des réalités objectives. En un mot, on nous définit l'idéal de l'art qui a la prétention de se passer de l'idéal : du naturalisme. Courbet était plus franc, mais nous aurions dû nous y attendre.

En effet, lorsqu'on nous parle du degré d'importance du caractère, on n'a en vue que l'importance des divers modes d'existence de l'objet ou de l'être qui sert de modèle à l'artiste. On nous avertit que cette importance est déterminée par la loi physique dite : principe de subordination des caractères, et l'on nous apprend que les caractères les plus importants sont les moins variables. Cela peut être fort beau et fort juste, mais je ne vois pas qu'on nous parle beaucoup d'idées. Lorsque, aussi, l'on nous parle du degré de bienfaisance (4) du caractère et qu'on nous dit : «Toutes choses égales d'ailleurs, l'œuvre qui exprime un caractère bienfaisant est supérieure à l'œuvre qui exprime un caractère malfaisant », cette assertion me semble un peu enfantine. Voici deux tableaux de fleurs également

habiles : l'un représente des daturas, fleur vénéneuse par excellence,l'autre des mauves et autre fleurs médicinales; le degré d'idéalisation est plus élevé dans ce dernier que dans le premier. En effet « deux œuvres étant données, ajoute-t-on, si toutes deux mettent en scène, avec le même talent d'exécution, des forces naturelles de la même grandeur, celle qui représente un héros vaut mieux que celle qui nous représente un pleutre.»

Je ne vois pas bien, pour ma part, en supposant toutes choses égales d'ailleurs, en quoi don Rodrigue est, comme œuvre d'idéalisation, supérieur à Tartufe. On nous indique bien deux procédés infaillibles pour manier les caractères malfaisants. Les artistes qui désirent user de ces caractères « ou bien en font des accessoires et des repoussoirs qui servent à mettre en relief quelque figure principale... ou bien ils tournent nos sympathies contre le personnage; ils le font tomber de mésaventure en mésaventure, ils excitent contre lui le rire désapprobateur et vengeur, ils montrent avec intention les suites malencontreuses de son insuffisance, ils chassent et expulsent de la vie le défaut qui domine en lui ». Ce sont là, je le veux bien, de fort sages conseils, depuis longtemps suivis par les auteurs de toutes les bibliothèques Mame, où se prélassent, pour la plus grande joie de la jeunesse chrétienne, des scènes où le crime est puni et la vertu récompensée; mais je ne vois pas en quoi cette morale a affaire dans l'esthétique. Si Tartufe n'était point pris par les archers du roi, au Ve acte, la création de Molière en serait-elle donc plus mauvaise? J'opinerais presque pour le contraire. Mais cela, c'est pour le point de vue moral; pour le point de vue physique, on nous affirme que « toutes choses égales d'ailleurs, les œuvres seront plus ou moins belles, selon qu'elles exprimeront plus ou moins complètement les caractères dont la présence est un bienfait pour le corps ». D'où il résulte qu'un personnage académiquement bien musclé de Guido Reni est d'une idéalisation plus haute qu'une pauvre lymphatique et presque diaphane madone de l'Angelico ! Quoi qu'il en soit, dans cette question de l'examen des degrés de bienfaisance du caractère, il ne s'agit encore que des modes d'existence des objets objectivement considérés, et nullement d idées, ainsi qu'on avait semblé nous le promettre.

Enfin, lorsqu'on nous cite comme dernier criterium de la valeur d'un idéal la mesure du degré de convergence des effets, et qu'on nous dit : « Non seulement il faut que les caractères aient en eux-mêmes la plus grande valeur possible, mais encore il faut que, dans l'œuvre d'art, ils deviennent aussi dominateurs qu'il se pourra. C'est ainsi qu'ils recevront tout leur éclat et tout leur relief, de cette façon seulement ils seront plus visibles que dans la nature » ; lorsqu'on nous dit cela, on avoue implicitement peu se soucier d'un art où les idées subjectives de l'artiste auraient quelque place; on avoue ne désirer qu'un art réaliste, ultra-réaliste même, puisque son but sera non seulement de représenter l'objectivité, mais encore de la représenter exagérée et plus visible. Ces caractères de l'objet, ajoute-t-on, pour les rendre prédominants, c'est-à-dire, selon la théorie, « idéaux », « il faut évidemment que toutes les parties de l'œuvre contribuent à les manifester. Aucun élément ne doit rester inactif ou tirer l'attention d'un autre côté, ce serait une force employée à contre sens. En d'autres termes, dans un tableau, une statue, un poème, un édifice, une symphonie, tous les effets doivent être convergents. Le degré de cette convergence marque la place de l'œuvre....» «Toutes choses égales d'ailleurs, les œuvres seront plus ou moins belles selon que la convergence des effets sera chez elles plus ou moins complète. »

Et maintenant, M. Taine peut conclure:

« Les œuvres d'art sont d autant plus belles que le caractère s'imprime et s'exprime en elles avec un ascendant plus universellement dominateur. Le chefd'œuvre est celui dans lequel la plus grande puissance reçoit le plus grand développement. En langage de peintre, l'œuvre supérieure est celle où le caractère, qui dans la nature a la plus grande valeur possible, reçoit de l'art tout le surcroît possible de valeur. »

M. Taine peut conclure cela, il ne nous empêchera point de penser qu'il nous a trompés en nous déclarant d'abord que l'idéal était déterminé par la modification des choses réelles en vue de l'idée de l'artiste, que la hiérarchie de l'idéal était déterminée par la hiérarchie des idées, et en oubliant justement dans sa démonstration de nous parler des idées, de leur hiérarchie, des modifications possibles du réel en vue des idées. Il ne nous a parlé, au lieu des idées, que des modes

d'existence des choses objectives, et pour lui l'idéalisation n'est que la façon de rendre plus évidentes les modalités essentielles de ces choses. Conception qui revient à nier l'art idéaliste au profit de l'art réaliste. M.Taine, d'ailleurs, cite quelque par sans protester ce mot de Cellini. « Le point important de l'art du dessin c'est de bien faire un homme et une femme nus (132).» (5)

Et pourtant, il est évident que ces observations sur les importances diverses des divers caractères des choses ne sont point vaines absolument dans l'étude de la genèse de l'idéal. Si l'idéal consiste d'abord et avant tout dans les déformations que subissent les objets réels sous l'action des idées de l'artiste, et non point de toutes ses idées, mais de ses idées belles (chose que n'a pu établir M. Taine, je le répète, faute de croire à la possibilité d'une définition du beau), il n'en est pas moins vrai que les choses ont en elles des caractères qui sont en réalité les modalités des idées incluses en elles-mêmes, et que ces idées objectives rétroagissent de façons diverses sur les idées subjectives, et que dans la genèse de l'idéal collaborent deux travaux déformateurs du réel simultanément effectués par deux sortes d'idées et pour la définitive expression de ces deux sortes d'idées définitivement synthétisées dans l'œuvre d'art.

Mais, pour voir cela, il fallait avoir du monde une conception moins matérialiste et ne point préférer Aug. Comte et Condillac à Plotin ou à Platon.

Telle est, à peu près, exposée aussi brièvement que possible, avec les objections sommaires qui s'imposent à première lecture, la critique et l'esthétique de M. Taine. Cette doctrine eut, on le sait, un succès considérable. Les critiques de ce siècle, qui ont pour la plupart manqué d'esprit philosophique et d'idées générales, l'ont accueillie avec bonheur, par paresse de la discuter et par joie d'avoir une doctrine toute faite. Elle était d'ailleurs merveilleusement appropriée à l'esprit d'une époque sceptique et matérialiste qui n'est plus capable

de croire à aucun absolu et qui fait profession de bafouer les preuves rationnelles et de ne plus admettre que les preuves expérimentales, à une époque qui; ne pouvant pas plus aimer l'art que croire à une religion, se console, par coquetterie, en aimant l'histoire des religions et l'histoire de l'art.

Sainte-Beuve, comme je l'ai déjà dit, fut le grand metteur en œuvre de la doctrine. Son succès fut énorme. Il s'adressait a un public incapable d'aimer ou de comprendre une œuvre d'art, et qui pourtant ne voulait consentir a avouer cette impuissance. Il fut assez adroit pour lui faire croire qu'il lui parlait d'œuvres d'art, qu'il l'intéressait à des œuvres d'art. Le public fut enchanté, et ne s'aperçut point qu'au lieu de lui parler d'œuvres d'art on lui parlait d'artistes, ce qui est bien différent, de leur vie intime, de leurs parents, de leurs amis, ce qui est encore plus différent. On crut lire des articles de critique: c'étaient des anecdotes biographiques, des considérations historiques, philosophiques, ethnographiques, psychologiques, morales, parfois intéressantes et spirituelles, mais n'ayant jamais rien de commun avec l'esthétique ou la critique d'art.

Voici, d'ailleurs, comment Sainte-Beuve indique sa méthode. On verra qu'elle est peu différente de celle de M. Taine.

« II est donc convenu que pour aujourd'hui on m'accorde d'entrer dans quelques détails touchant la marche et la méthode que j'ai crue la meilleure à suivre dans l'examen des livres et des talents. La littérature, la production littéraire n'est pas pour moi distincte ou du moins séparable du reste de l'homme et de l'organisation ; je puis goûter une œuvre, mais il m'est difficile de la juger indépendamment de la connaissance de l'homme même ; et je dirais volontiers: Tel arbre, tel fruit. L'étude littéraire me mène ainsi tout naturellement à l'étude morale... Il est très utile d'abord de commencer par le commencement et, quand on en a les moyens, de prendre l'écrivain supérieur ou distingué dans son pays natal, dans sa race. Si l'on connaissait bien la race physiologiquement, les ascendants et ancêtres, on aurait un grand jour sur la qualité secrète et essentielle des esprits; mais le plus souvent cette racine profonde reste obscure et se dérobe. Dans le cas où elle ne se dérobe pas tout entière, on gagne beaucoup à l'observer. On reconnaît,

on retrouve à coup sûr l'homme supérieur, au moins en partie, dans ses parents, dans sa mère surtout, cette parente la plus directe et la plus certaine, dans ses sœurs aussi, dans ses frères, dans ses enfants mêmes. Il s'y rencontre des linéaments essentiels qui sont souvent masqués pour être trop condensés ou trop joints ensemble dans le grand individu... »

On le voit, Sainte-Beuve, lui aussi, ne semble pas se douter une minute que son métier l'autoriserait à se préoccuper de l'œuvre. Il semble croire qu'il n'est là que pour nous parler de l'auteur, de son père, de sa mère, de ses sœurs, de son concierge.

Plus loin, il ajoute:

« Quand on s'est bien édifié, autant qu'on le peut, sur les origines, sur la parenté immédiate et prochaine d'un écrivain éminent, un point essentiel est à déterminer après le chapitre de ses études et de son éducation: c'est le premier milieu, le premier groupe d'amis et de contemporains dans lequel il s'est trouvé au moment où son talent a éclaté, a pris corps et est devenu adulte. Le talent, en effet, en demeure marqué, et, quoi qu'il fasse ensuite, il s'en ressent toujours... Chaque ouvrage d'un auteur examiné de la sorte, a son point, après qu'on l'a replacé dans son cadre et entouré de toutes les circonstances qui l'ont vu naître, acquiert tout son sens — son sens historique et son sens littéraire — reprend son degré juste d'originalité, de nouveauté ou d'imitation, et l'on ne court pas risque, en le jugeant, d'inventer des beautés à faux et d'admirer à côté, comme cela est inévitable quand on s'en tient à la pure rhétorique. »

Ici, nous voyons intervenir timidement un élément nouveau, à peu près absent de la méthode de M. Taine, un élément qui semble pourtant devoir être la base primordiale et nécessaire de toute critique: le jugement. Sainte-Beuve admet le droit de juger une œuvre. M. Taine n'admet que le droit de constater impartialement ses éléments constitutifs. M. Hennequin, d'ailleurs, blâme vertement cette prétention de Sainte-Beuve et déclare formellement que le critique n'a ni à juger ni à apprécier. Il cite avec admiration l'exemple de M. Taine, qui « renonce, tout d'abord, tacitement, mais en pratique, à blâmer ou à louer les œuvres et les écrivains dont il parle ».Le fait qu'il s'en occupe lui parait suffire à indiquer qu'il les regarde comme doués de mérite ou comme significatifs, et cette attitude

attentive ou admirative une fois prise, il s'attache à résoudre les deux problèmes qu'il envisage. Mais Sainte-Beuve, je le répète, n'est point si excessif et ne veut point enlever paradoxalement au critique le droit de critiquer ni d'admirer. Il va même jusqu'à tenter de timidement légitimer la rhétorique, l'abominable rhétorique : « Sous ce nom de rhétorique, écrit-il, qui n'implique pas dans ma pensée une défaveur absolue, je suis bien loin de blâmer, d'ailleurs, et d'exclure les jugements de goût, les impressions immédiates et vives; je ne renonce pas à Quintilien, je le circonscris. Etre en histoire et en critique un disciple de Bacon me paraît le besoin du temps et une excellente condition première pour juger et goûter ensuite avec plus de sûreté. »

Etre un disciple de Bacon, et même de saint Thomas, n'adorer que les matérialités, nier la religion de tous les absolus, c'est sans doute le besoin du temps, mais est-ce bien une excellente condition pour juger et goûter l'art ? J'en doute. Quoi qu'il en soit, on voit que la doctrine de Sainte-Beuve diffère peu de celle de M. Taine; elle est moins systématique et moins intransigeante, voilà tout. Elle ne force pas aussi complètement le critique à ne faire que de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie, de l'ethnographie, tout ce qui n'est point l'art. Elle ne lui interdit point avec tant de rigueur d'aimer, de comprendre, de juger l'art. Elle lui tolère ces faiblesses. Il est juste d'ajouter que, dans la pratique, l'auteur des Lundis n'abusa point de cette tolérance.

Tous les autres critiques modernes ont d'ailleurs entendu la critique de cette façon. Ils ont perpétuellement oublié de parler de l'œuvre d'art et se sont contentés de parler de l'artiste. Théophile Sylvestre, qui avait pourtant du goût et de la science, puisqu'il sut discerner tous les grands peintres de valeur de son temps, réduisit la critique à une sorte de reportage et d'interview comparable à l'enquête littéraire que M. Jules Huret a réalisée récemment. Ces livres où les artistes sont appelés eux-mêmes à témoigner de leurs désirs, de leurs rêves, de leurs théories, de leurs habitudes de vie même, sont loin d'être complètement dénués d'intérêt; mais sont-ils bien, à proprement parler, des livres de critique? Je ne crois pas qu'on

puisse le soutenir si l'on réfléchit quelque peu. Ils sont intéressants comme des albums d'autographes et de photographies. Voilà tout. Il est vrai qu'on est allé jusqu'à affirmer qu'un album d'autographes et de photographies suffisait, et qu'un des fidèles de l'esthétique scientifique, M. Emile Deschanel, présentait au public son livre, La Physiologie des Artistes, comme n'étant que cela. « Imaginez, disait-il, que vous feuilletez, pour passer le temps, un album d'autographes ou de photographies: c'est à peu près cela que je vous présente. » La promesse était exacte, car la critique scientifique aboutit en général à cela, et cet aveu est d'autant plus probant que quelques lignes plus haut M. Deschanel nous promettait de nous faire voir dans une œuvre d'art toutes les belles choses dont M. Taine fait tant mystère. « Je me propose donc simplement, disait-il, de faire voir par un certain nombre d'exemples et de faits comment on peut et on doit reconnaître dans une œuvre de style et d'art, non seulement le siècle où elle a été produite, mais aussi le climat, le pays, la race à laquelle appartient l'auteur; puis l'auteur lui-même, et son sexe, et peut-être son âge, mais très certainement sa complexion, son tempérament, son humeur, et, qui sait ? sa santé bonne ou mauvaise, à plus forte raison son caractère, son éducation, ses habitudes, son état et sa profession. » Mais tout cela, c'est-à-dire toutes les belles promesses de la critique scientifique, M. Deschanel lui-même l'a ingénument avoué, tout cela aboutit à des albums d'autographes et de photographies comme ceux de Th. Sylvestre, à des cancanages biographiques comme ceux de Sainte-Beuve ou d'Edmond Schérer, à des épiloguements historiques ou sociologiques comme ceux de Taine, d'Hennequin, de Mézières ou de Deschanel. Dans le métier de critique d'art ainsi entendu, on fait de la critique de tout excepté de l'art.

Et pourtant, soit impuissance à se créer une théorie autre, soit paresse, soit satisfaction, tous les critiques modernes ont, tacitement ou affirmativement, accepté cette méthode. A peine peut-on faire une exception pour le dogmatique Saint-Victor, pour Théophile Gautier qui tenta, mais sans aucun sens critique, des transpositions d'œuvres picturales en œuvres littéraires, pour Charles Baudelaire, aussi originalement novateur en critique qu'en poésie, enfin pour quelques écrivains plus immédiatement contemporains:

J.-K. Huysmans. Octave Mirbeau, Jean Dolent, Roger Marx, Geoffroy, Charles Morice. Mais tous, excepté peut-être ce dernier, ont échappé à la théorie Tainienne plutôt par un instinctif amour de l'art, par une haine irraisonnée du matérialisme de la science, que par un esprit de réaction consciente, théorique, raisonnée ; et c'est pourquoi cette discussion et cet essai de réfutation de la néfaste méthode de critique expérimentale n'étaient peut-être point vains.

Quoi qu'il en soit, je veux, pour être complet, signaler une orientation nouvelle de la critique scientifique, qui est de date assez récente... (6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une œuvre d'art est un être nouveau qui non seulement a une âme, mais une âme double (Ame de l'artiste et âme de la nature, père et mère).

Le seul moyen de pénétrer une chose, c'est l'amour. Pour comprendre Dieu, il faut l'aimer; pour comprendre la femme, il faut l'aimer ; la compréhension est proportionnelle à l'amour.

Le seul moyen de comprendre une œuvre d'art, c'est donc d'en devenir l'amant. Cette chose est possible, puisque l'œuvre est un être ayant une âme et la manifestant par un langage qu'on peut apprendre.

Il est même plus facile d'avoir pour une œuvre d'art l'AMOUR véritable que pour une femme, puisque dans l'œuvre d'art la matière existe à peine et ne fera presque jamais dégénérer l'amour en sensualisme.

On traitera peut-être cette méthode de ridicule. Alors je ne répondrai rien.

On la traitera peut-être de mystique. Alors je dirai ceci. Oui, sans doute, c'est là du mysticisme, et c'est le mysticisme qu'il faut aujourd'hui, et c'est le mysticisme qui seul peut sauver notre société de l'abrutissement, du sensualisme et de l'utilitarisme. Les facultés les plus nobles de notre âme sont en train de